狂犬病ワクチンの開発

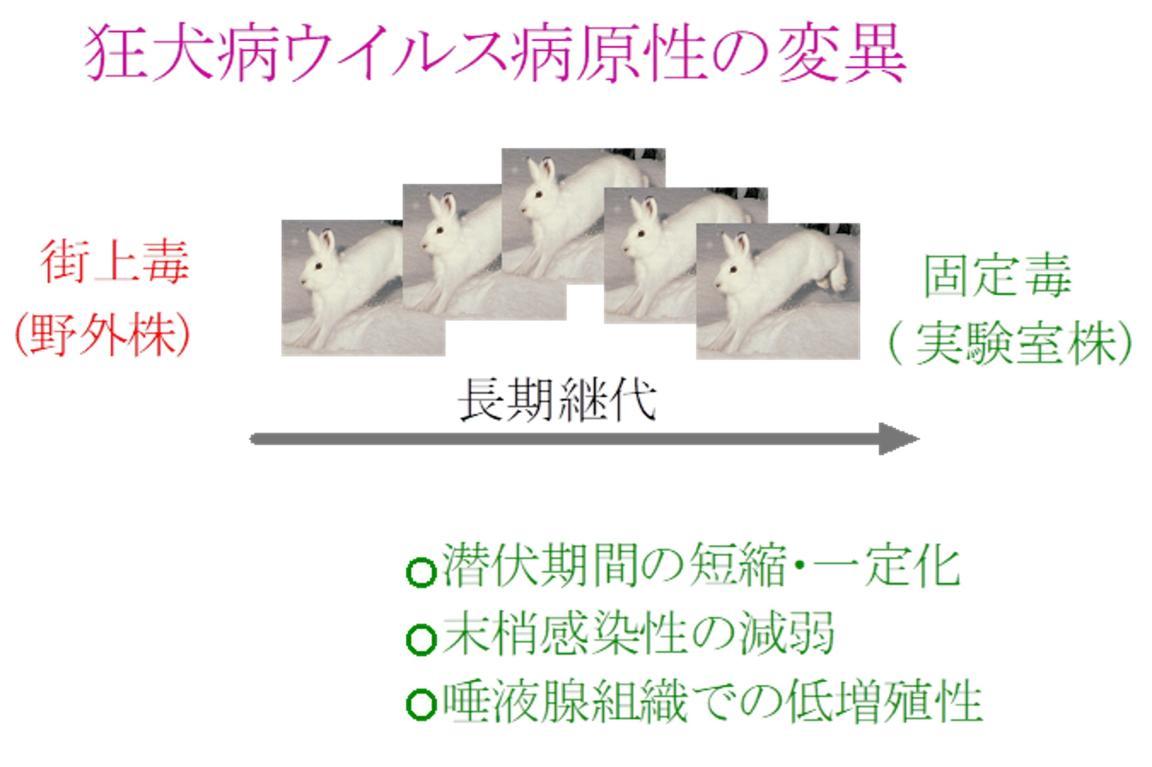

ご存じのように最初の狂犬病ワクチンを開発したのは、1885年にフランスの著名な微生物研究者であるPasteurでした。狂犬病に感染した犬の脳をウサギの硬脳膜下に接種し、以後その脊髄をウサギの脳内注射で継代を繰り返したところ、平均14日間であったウサギでの潜伏期間が徐々に短縮し、継代90代で7日間と一定になることを発見しました。狂犬病ウイルスの潜伏期が7日間に固定されたことから固定毒(fixed virus)と呼び、野外で流行しているウイルスを街上毒(street virus)と呼び区別しました(図1)。

▲図1:狂犬病ウイルスの街上毒と固定毒(源 宣之先生原図)

固定毒では潜伏期が短縮されるとともに、末梢感染性が減弱し、唾液腺組織での増殖性が低くなりました。Pasteurは固定毒をそのままワクチンとして使用することは感染を招くと考え、固定毒を感染させたウサギの脊髄を水酸化カリウムで乾燥させることで減毒しました。乾燥固定毒を狂犬病の犬に咬まれた犬に注射し、発症を防げることを確認した後に、狂犬病の犬に咬まれた少年に応用し発症を防ぐことに成功しました。固定毒を乾燥させることで生きたウイルスが少なくなったもので(この方法では完全に不活化されていない)、減毒ワクチンと呼ばれました。減毒ワクチンはまさに生ワクチンそのものであり、この程度の安全情報で良くも人に応用したものと感心してしまいます。それだけ狂犬病が脅威となっていた証しかも知れません。

日本で初めての狂犬病ワクチンは、1893年に栗本が長崎の狂犬病に感染した犬の脳や脊髄から分離したウイルスをウサギに継代した減毒ワクチンでした³⁾。翌年にはウサギに免疫ができることを確認した後に、人に応用しています。その後、1902年に押田は固定毒を乾燥や加熱や希釈して減毒したワクチンを人に応用しています。1929年の調査で人体用狂犬病ワクチンを製造販売する製造所は東京帝国大学伝染病研究所(現医科学研究所)を始め7か所あったとのことで、多くの日本人に対して減毒ワクチンが使われていたようです。

しかし、減毒ワクチンでは生きたウイルスが残存している可能性が高いため、安全性に問題が残されていました。減毒ワクチンの使用と並行してより安全性のより高いワクチンの開発も進められました。1919年に英国のSempleはウサギの脳乳剤を石炭酸で不活化したワクチンを開発し、1926年には羊の脳乳剤に変更して大量のワクチン製造が可能になりました。このような動物の脳乳剤を不活化したワクチンをセンプル型ワクチンと称して日本を含む多くの国で人体用ワクチンとして実用化されました。センプル型ワクチンは製造株による感染や発症のリスクが低いものの、接種後麻痺やアナフィラキシーの副反応がしばしば認められました。この副反応を軽減するため、様々な改良が加えられ、1980年には乾燥組織培養不活化ワクチンが承認され現在も使用されています。