IBDとFMTの関係

食欲不振、嘔吐、下痢といった消化器症状を示す原因には、食事の変更、環境の変化などの一過性であるもののほか、アレルギー反応や腸内細菌のアンバランス、感染症、胃腸炎や腫瘍など様々です。中でも原因が不明の慢性的な下痢の中ではIBDが最も多いと言われています。ヒトにおけるIBDが潰瘍性大腸炎とクローン病を示すのに対し、動物では「消化管粘膜の炎症病変を特徴とする突発性で慢性の胃腸疾患群」と定義されています⁵⁾。特定できる他の疾患がなく、かつ顕微鏡で腸粘膜の組織に白血球などの炎症細胞が集まっている像の見られることが特徴とされており、ヒトとは病変の特徴も異なっています。

IBDは徹底的な除外診断で各種検査や症状、経過などを合わせて総合的に診断されます。IBDの確定診断には消化管粘膜の病理組織検査が必要になり、大半がリンパ球形質細胞性腸炎です。症状は消化器症状が慢性的に続き、通常の腸炎治療で改善が全く認められないか、一時的な改善に止まります。現在のIBDの治療は、ステロイド剤などの免疫抑制剤の投与が中心で、食餌療法や感染症を疑い抗菌薬の投与が補助的に行われています。免疫抑制剤の投与は生涯にわたるため、副作用の発現に注意し、必要最低量の投与を行います。このように犬がIBDを発症した場合、長期間にわたり生活の質(QOL)が大きく低下することを余儀なくされます。そこで応用されたのがFMTとなったわけです。

犬におけるFMTの最初の応用例は、長期間のFMTを繰り返して治療した難治性IBDを患った10歳の去勢済みのトイプードルでした³⁾。複数の抗菌薬、止瀉薬による治療を行いましたが、症状は改善されませんでした。内視鏡により採取した粘液によりリンパ球性形質細胞性十二指腸炎、すなわち特発性IBDと診断された症例です。診断後にプレドニゾロン/シクロスポリンを9カ月間投与したものの便の硬さは当初改善がみられましたが、その後、病状は悪化しました。臨床症状が安定しないため、定期的かつ長期的に4歳の去勢した雄のゴールデンレトリバーの新鮮な糞便を直腸浣腸によりFMTを行ったものです。

FMTを行う前6時間以内にドナー犬の糞便を採取し、直ちに約12gの糞便を36mLのリンゲル液に溶解した後に滅菌ガーゼで濾過することで大型固形物を除去しました。合計で40mL(10mL/kg)の糞便希釈液を直腸浣腸により投与しました。合計で6カ月間に9回のFMTを実施しました。

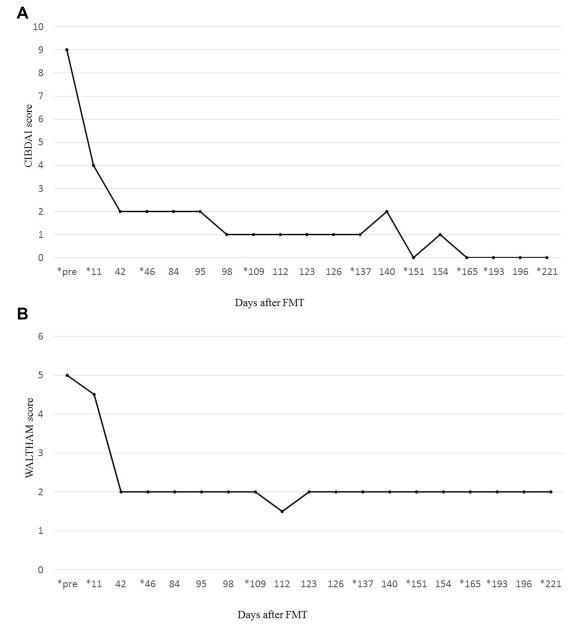

ドナー犬は事前に臨床検査、血液検査、血清生化学検査、レントゲン撮影、腹部超音波検査、および糞便検査により異常を観察されませんでした。また、糞便はリアルタイムPCR法により、主だった病原微生物は検出されませんでした。FMT実施後の便性状を犬のCIBDAIスコア⁶⁾とWALTHAMスコア(PowerPoint Presentation (waltham.com))で調べました(図1)。

▲図1.FMT実施後の便性状スコアーの変化³⁾

A: CIBDAIスコアでの結果。3以下は正常。*はFMTの実施日。

B:WALTHAMスコアでの結果。3.5以上が正常。*はFMTの実施日。

FMT後3日目から11日目にかけて、嘔吐と排便が減少し、便性状はCIDBAIスコアで9から2に(図1A)、Walthamスコアは5から2(図1B)に改善し、42日目から便は正常な硬さになりました。副作用は試験期間全体を通して出現しませんでした。この状態は定期的にFMTを実施したものの221日の試験期間最後まで継続しました。