―内科でキャリアを積もうと思われたきっかけは?

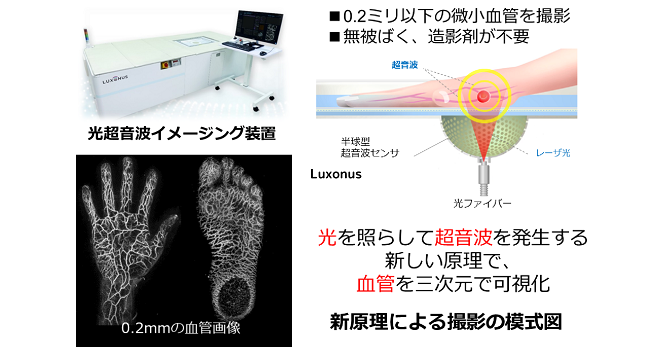

大学5年生のときに滝口満喜先生がいる研究室に所属しました。超音波検査の第一人者である滝口先生のもとで自分もエコーができるようになりたいと思ったわけです。先生と出会っていなければ内科でキャリアを積むことはなかったですね。しかし、滝口先生は私が研究室に所属して半年で酪農学園大学へと異動されてしまいました。ですので当初の希望は叶うはずもなく、今思えば臨床経験を積むには少し寂しい学生時代でした。

―これまで一番の壁にぶつかったのは、どのようなときでしょうか?

間違いなく、獣医師1年目のときです。学生時代に滝口先生のもとで勉強できなかったので、就職先として酪農学園大学の内科研修医を希望しました。当時の研修医は新卒がなるもので

はなかったのですが、私の1学年先輩の中村健介先生(現、北海道大学)が新卒として酪農の研修医になっていました。中村先生は当時からデキル男だったので、「新卒を研修医として雇っても戦力になる」という空気がうまれたのでしょう。おかげで、私も新卒で採用されたわけです。

ところが、実際に研修医になってみると何をやってもうまくいかなくて…。学生時代自分なりに勉強してきたつもりでしたが、診察数が多い酪農でもまれている学生と比べても、実力の差は歴然でした。「自分も大学で頑張ってきたはずなのに、なぜこんなにも違うのだろう」と悔しさも味わい、そして中村先生と比べられることもプレッシャーでした。自分が認めてもらえないという感覚は辛いものでしたね。

―その当時、思うようにできない自分とどのように向き合い、乗り越えたのですか?

この辛い状況を打破するにはどうすればいいか、自分なりに考えました。結論は、「すべてを一度に改善することは難しいので、エコーだけはとにかく練習してできるようになろう。そう

すれば、少しは認めてもらえるのではないか?」ということでした。当時の滝口内科は、「超音波検査を軸に考える内科診療」というスタイルだったので、エコーが必要十分にできないとつ

いていけなかったんです。診察後や休日には、たくさんエコーの練習を行いました。酪農の学生達はすごく優しくて、「できない研修医」だった私を受け入れてくれて、一緒に練習に付き

合ってくれました。中村先生も、ああ見えて意外に優しくて、私がプローブをあてていると面倒くさそうに床に座り、見落としがないか見ていてくれました。心強かったです。自分の実力を客観視