■はじめに/読者の皆様へ

皆さん、初めまして。酪農学園大学の田村 豊と申します。

今年の3月まで獣医学群食品衛生学ユニットに所属し、獣医学生に対して獣医公衆衛生学の教育と、

動物と環境由来薬剤耐性菌の分子疫学に関する研究に従事していました。

今回、縁あってEDUWARD MEDIAにおいて獣医学関連の最新の話題について

「今週のヘッドライン 獣医学の今を読み解く」と題して

シリーズでコラムを書かせていただくことになりました。

大学の講義の最初に「今週のヘッドライン」として話していた、獣医学関連の話題を継承するものです。

毎週のように獣医学関連のニュースが引きも切らずに国内外から公表されています。

今回は読者が小動物医療関連の獣医師や動物看護師が中心ということで、

小動物医療関連の話題を中心に解説していきたいと思います。

また、獣医学全般の話題でも皆さんに知っておいて欲しいものも取り上げます。

世界で刻々と動いている獣医学の今を肌で感じていただければ幸いです。

是非とも興味を持っていただき、継続してお読みいただけることを期待しています。

酪農学園大学名誉教授 田村 豊

はじめに

病気の犬や猫などの伴侶動物から、医療上重要な薬剤耐性菌が牛や豚や鶏以上に高頻度に分離されることが報告されています¹⁾。特に2019年の基質特異性拡張型βラクタマーゼ(ESBL)産生大腸菌を多く含むと考えられる第3世代セファロスポリン系薬であるセフォタキシム耐性大腸菌の分離率が、犬由来株では26.4%で猫由来株で26.6%であったのです。また、フルオロキノロン系薬では、犬由来株では38.8%で猫由来株で37.5%とさらに高い耐性率でした。このような薬剤耐性菌の選択圧として最も考えられるのは、小動物病院における抗菌薬の過剰使用にあると考えられます。以上のような状況を憂慮し、自らの小動物病院における抗菌薬を使用制限した結果、薬剤耐性菌の減少を確認したとする研究報告²⁾を紹介したいと思います。

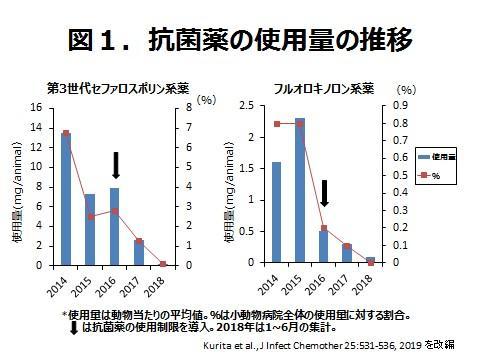

実践したのは茨城県古河市で開業されている栗田吾郎獣医師になります。栗田先生は2014年に第3世代セファロスポリン系薬の使用量が動物あたり13.5 mg(6.8%)でフルオロキノロン系薬では1.6 mg(0.8%)であったものを、2016年から抗菌薬の使用制限を導入し、2018年には前者が0.2 mg(0.1%)、後者が0.1 mg(0.0%)に削減しました(図1)。

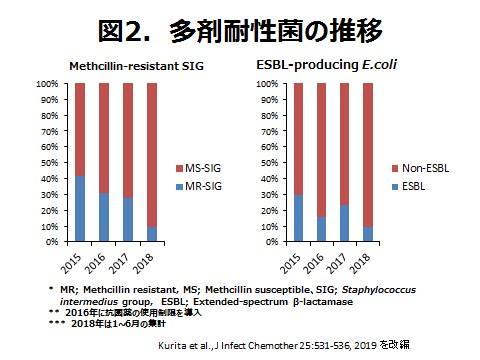

この時、イヌの膿皮症からしばしば分離されるStaphylococcus intermedius group(SIG)のメチシリン耐性株の感受性に対する割合は2015年の41.5%から2018年の9.3%に減じ、ESBL産生大腸菌株の非産生株に対する割合は2015年の29.5%から2018年の9.5%に減じることに成功しました(図2)。

この時、SIGに対するβラクタム系薬とβラクタマーゼ阻害薬の合剤、エリスロマイシン、キノロン系薬の感受性株の分離頻度が高まりました。また、ESBL産生大腸菌では、ペニシリン系薬、ゲンタマイシン、ミノサイクリン、フルオロキノロン系薬の感受性株の分離頻度を高めました。したがって、広域スペクトルの第二次選択薬の使用を制限することにより、第二次選択薬の感受性を高めただけでなく、使用可能な第一次選択薬を増やしたことになります。